Bisnis.com, JAKARTA – Kongres Ke-20 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau ISEI sukses mengundang polemik yang menggambarkan wajah perekonomian nasional, terutama tentang fragmentasi kiprah sektor informal. Sektor tersebut masih berperan lebih besar dibandingkan dengan sektor formal dalam menampung angkatan kerja.

Kongres yang berlangsung pada 8—10 Agustus di Bandung, Jawa Barat, itu berhasil melecut kegelisahan dari ribuan ekonom yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.

Dengan pembahasan sentral sektor informal bertema Memperkuat Produktivitas Perekonomian Indonesia: Harmonisasi Sektor Formal dan Informal, para ahli ekonomi itu pun membedah jalan pembangunan yang ditempuh saat ini.

Paling tidak, terdapat butir-butir soal yang layak digodok lebih jauh seperti apakah pertumbuhan ekonomi yang dipetik sejauh ini sejurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat ataukah sebaliknya?

Roda perekonomian toh masih belum mampu memperluas pembukaan lahan pekerjaan yang layak buat masyarakat.

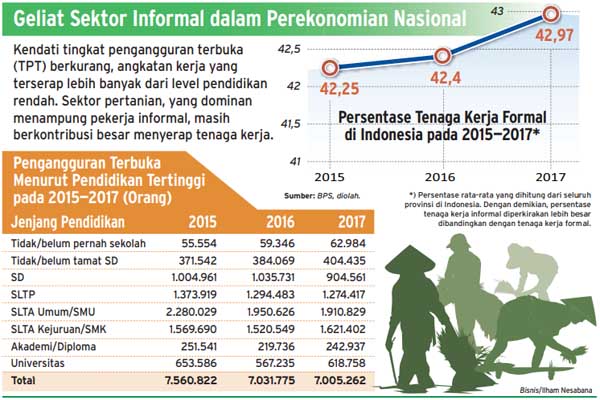

Terbukti, meski tingkat pengangguran terbuka (TPT) berkurang, angkatan kerja yang terserap lebih banyak dari level pendidikan rendah. Sektor pertanian, yang dominan menampung pekerja informal, masih berkontribusi besar menyerap tenaga kerja.

Bandingkan dengan problem lawas yang menyengat sektor pekerja formal. Salah satunya adalah lembaga pendidikan resmi yang selama ini dinilai malah memproduksi banyak pengangguran.

Kesenjangan antara jumlah industri dan volume lulusan lembaga pendidikan formal, hingga materi ajar sekolah banyak yang terbuang percuma karena tak sesuai dengan harapan pasar.

Diakui atau tidak, problematika ini masih menjadi pekerjaan rumah di sektor tenaga kerja formal tentang bagaimana upaya menyinergikan antara sektor pendidikan dan penciptaan lapangan kerja formal.

Belum lagi selesai persoalan tersebut, lanskap industri beringsut lari didorong oleh kemajuan teknologi informasi digital. Sektor pekerjaan konvensional banyak yang rontok. Sebagian ada yang berganti rupa dengan berbagai pekerjaan tanpa prosedur formal layaknya orang kantoran.

Faktor-faktor tersebutlah yang kemudian ditengarai musabab melonjaknya jumlah pekerjaan sektor informal. Ke depan, sebagaimana perubahan acuan dan definisi sektor informal dari ILO (Organisasi Buruh Internasional), angka statistik sektor informal bahkan bisa mencapai 80% menguasai lahan pekerjaan.

JADI SOROTAN

Saat ini saja, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2018, terdapat sebanyak 133,94 juta orang angkatan kerja. Angka ini naik 2,39 juta orang dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Dari jumlah itu, terdapat sekitar 6,87 juta orang menganggur.

Dengan merujuk pada definisi existing BPS, maka definisi pekerja formal hanyalah pekerja yang berkategori pekerja tetap atau pekerja diupah dan karyawan/staf.

Adapun, kategori lainnya di luar itu berstatus pekerja informal. Jumlah pekerja formal diperkirakan mencapai 53,09 juta orang, atau 41,78% dari jumlah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

Sebaliknya, sektor informal menyerap 73,98 juta orang, atau 58,22% dari TPAK. Posisi vital sektor informal dalam perekonomian nasional ini pula yang menjadi sorotan pembahasan dalam forum kongres ISEI.

Ibaratnya, sektor informal yang terus membesar boleh jadi merupakan berkah atau musibah. Fenomena ini bisa mencerminkan banyaknya kalangan masyarakat berwiraswasta di sektor digital, sekaligus bermakna pengangguran bertambah yang sebagian dari mereka terpaksa bekerja sebagai buruh tani di desa-desa.

Ekonom Indef Enny Sri Hartati yang juga menghadiri Kongres Ke-20 ISEI menyatakan bahwa membesarnya sektor informal tak harus dijadikan pembelaan bahwa perekonomian tengah maju. Terlebih, katanya, sebelum terdapat rumusan atau definisi dan indikator yang komprehensif dalam membedah masalah ini.

Dia menyadari bahwa menyederhanakan sektor informal saat ini kian sulit seiring dengan derasnya arus industri digital. “Banyak sekarang anak-anak muda yang tidak mau bekerja formal. Mereka adalah ahli sistem informatika, bekerja lepas. Ini juga masuk sektor informal,” ungkapnya kepada Bisnis.

Meski demikian, Enny menilai kombinasi indikator merupakan solusi bagi definisi sektor informal, baik pekerja maupun usahanya. Indikator itu mengacu kepada produktivitas yang dihasilkan, semisal jumlah jam kerja dan pendapatan.

Dari sisi usaha sektor informal, Enny menyoroti kebijakan yang masih timpang. Padahal, lanjutnya, secara statistik saja sektor tersebut masih berperan lebih besar dibandingkan dengan sektor formal.

Dia mencontohkan, kesulitan pelaku usaha kecil dan menengah yang bermodal cekak tetapi tak mendapatkan uluran bantuan berupa kredit permodalan dari perbankan.

Sebagai contoh lagi, Enny menggambarkan bahwa industri otomotif raksasa di Jepang selalu memanfaatkan produk-produk dari industri kelas menengah bawah yang kebanyakan berstatus informal. Kondisi tersebut justru membuat para pelaku sektor informal perlahan naik kelas.

Jika di Indonesia, menurut Enny, sektor informal itu kesulitan mencari dana dan pasar, karena semua aspek harus berbadan hukum.

“Urusan perizinan pun berbadan hukum, sampai mendapatkan insentif pemerintah pun juga harus demikian. Padahal, tidak harus seperti itu. Pemerintah harus bisa buat standardisasi sektor informal dari produk hingga pekerjanya, sehingga ada jaminan buat para mitra mereka,” beber Enny.

Senada dengan Enny, Ekonom ISEI Jabar Acuviarta Kartabhi menilai bahwa fenomena membesarnya sektor informal selain akibat dari laju digitalisasi ekonomi, juga disebabkan oleh fokus pembangunan daerah.

Sejauh ini, pembangunan di daerah berkiblat untuk mengejar pertumbuhan, tetapi melupakan pemerataan. “Banyak sektor informal yang merupakan potensi daerah, tidak dikembangkan dengan baik,” ungkapnya.

Sependirian dengan itu, pembangunan manusia lewat jalur pendidikan tidak disusun secara tepat. “Hasilnya banyak lulusan sekolah di daerah tidak mendapat kompetensi yang sesuai dengan pasar atau potensi daerah tersebut,” simpulnya.

Ketua ISEI Jambi Syamsurizal Tan menambahkan bahwa dengan potensi lokal berupa komoditas karet, sawit, dan kopi, Provinsi Jambi malah mengidap pengangguran yang lumayan besar.

Hal tersebut justru menunjukkan tidak adanya visi pembangunan di daerah yang sesuai dengan keunggulan lokal masing-masing. “Akibatnya kalau tidak pengangguran bertambah, mereka lari menjadi pekerja informal tetapi dengan ketidakpastian pendapatan,” ungkap Syamsurizal.

PERBAIKAN VOKASI

Seturut dengan pembahasan sektor informal, strategi mendandani dunia pendidikan lewat pembukaan sekolah vokasi juga dinilai gagal. Sekolah menengah kejuruan atau SMK di level pendidikan menengah, serta politeknik pada tingkat diploma masih menyumbang penganggur paling tinggi.

Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdasarkan level pendidikan adalah lulusan SMK sebanyak 8,92%. Berikutnya secara berurutan ada di diploma I/II/III sebesar 7,92%, dan tingkat universitas.

Ironisnya, TPT dari tingkatan pendidikan SD paling kecil yakni sebesar 2,67%. Lulusan tingkat pendidikan paling bawah inilah yang mengayuh roda perekonomian sektor informal, terutama di bidang pertanian.

Director Economic Analysis and Operational Support Division ADB Edimon Ginting—yang ikut menjadi narasumber pembahasan—menilai besarnya TPT di level pendidikan formal merupakan ekses dari terputusnya dunia pendidikan dengan industri. Alhasil, katanya, lulusan sekolah formal pun tak dilirik oleh industri.

Meski demikian, dia mengungkapkan perbaikan kualitas pendidikan harus dikebut pemerintah. Tentu, tegas Edison, perbaikan harus dilakukan dengan merujuk kepada tujuan meningkatkan produktivitas masyarakat, terutama angkatan kerja.

“Persoalannya seperti di sektor pertanian dan perikanan, yang menyerap tenaga informal paling besar, tingkat produktivitas malah paling rendah. Secara kualitas, ini masih minim, sulit berorientasi ekspor,” ungkapnya.

Pada sisi lain, Edimon menyimpulkan bahwa bukan menjadi soal jika sektor informal menjadi penyangga utama perekonomian, asalkan mempunyai orientasi menguasai pasar yang besar. “Sebagaimana tidak penting level pendidikan, yang penting kualitasnya baik,” ucapnya.

*) Artikel dimuat di koran cetak Bisnis Indonesia edisi Jumat (24/8/2018)